«Полное разочарование», «утрата сочувствия», а то и просто «апокалипсис» — так многие эксперты (кураторы, критики, сами фотожурналисты) комментируют результаты нынешнего World Press Photo.

Adam Pretty

Adam Pretty

1 st Prize Sport Stories

Adam Pretty, Australia, Getty Images

Sports portfolio: Thomas Daley of Great Britain competes in the preliminary of the Men’s 3 m Springboard diving event during the Youth Olympics at Toa Payoh Swimming Complex, Singapore, 22 August.

Томас Дэйли из Великобритании выступает в отборочных соревнованиях по прыжкам с трехметрового трамплина в плавательном комплексе Тоа Пайох во время молодежных Олимпийских игр. Сингапур, 22 августа.

Действительно, итоги конкурса выглядят странными, даже на фоне всех недоумений и скандалов прошедших лет: масса трупов практически во всех категориях, чуть разбавленная картинками с «Айфона» и Google-камеры. Однако дело вовсе не в происходящем крушении мира и даже не в пресловутом крахе фоторепортажа. Скорее всего речь стоит вести о трагической неспособности сложившихся в XX веке форм представления фотографии в газетно-журнальном формате реагировать на стремительно меняющиеся запросы современного зрителя и читателя.

Впрочем, возможно, чувство контакта с аудиторией утеряно уже довольно давно, а нынешний конкурс просто довел до абсурда все те тенденции, которые были заложены в нем еще в момент возникновения, — мы словно смогли посмотреть на них сквозь увеличительное стекло. Вкратце напомню историю. Фонд World Press Photo возник в 1955 году, спустя 10 лет после окончания Второй мировой и через несколько лет после образования фотокооператива Magnum. Война дала победителям ощущение братства людей, интерес к мирной жизни и желание отстаивать «свободу репортера». Эти желания в дальнейшем получили развитие сразу по нескольким направлениям: был создан самый известный в мире фотографический конкурс, а также внедрены в жизнь «образовательные» инициативы — путешествующая по миру выставка, серия мастер-классов и семинаров, публикация альбома работ участников и неперспективных с коммерческой точки зрения фотокниг.

Просматривая снимки победителей с 1955 года по сей день, понимаешь, что кадры, побеждавшие несколько первых лет в разных категориях, по современным меркам были довольно мягкими и как-то получше представляли весь спектр человеческих действий и эмоций: войну и мир, трагедии и радость, судьбоносные моменты и микрособытия повседневности. Тем не менее новый конкурс сразу же вызвал большую полемику в прессе. В последующие годы круг претензий, мишенью для которых становился WPP, оставался тем же. Это переход грани допустимого, излишнее стремление шокировать, усталость аудитории от насилия и жестокости, визуальные свидетельства которых предъявляли фотожурналисты. Критики конкурса говорили о том, что слишком много страшных кадров замыливает взгляд, сторонники — что необходимо «честное документирование» происходящего.

И все же итоги этого года выглядят настолько обескураживающими, что впору подумать о том, что конкурс спародировал сам себя. Кажется, жюри решило составить своеобразный каталог способов смерти и мучений человеческих существ. Тонущие люди, задыхающиеся под нефтяной пленкой в Китае, и жертвы стрельбы на улицах Рио-де-Жанейро, тибетские монахи, приготавливающие улицу из трупов к кремации после землетрясения, и отрезанная голова жертвы нарковойн в Мексике, безжалостно летящий на свалку труп гаитянского ребенка и мертвые под пеплом после извержения вулкана в Индонезии, нелегальный абортарий в Кении и прыгающий с башни пылающий самоубийца в Венгрии. Вот далеко не полный перечень тем, занявших призовые места в разных категориях WPP 2011; кажется, что ты буквально чувствуешь трупный запах, аромат разложения. Даже в категории «Спорт» самый запоминающийся кадр — рог быка, проткнувший челюсть тореадора в схватке (фотограф Густаво Гуэвас, 2 место в одиночных кадрах). При этом, как отмечают многочисленные комментаторы, в этом году среди победивших снимков и серий практически не было фотографий «про войну», но люди все так же продолжали умирать. На сей раз от природных и техногенных катастроф, мафиозных разборок и полного разочарования в жизни.

Густота отчаяния оказалась слегка разбавленной несколькими кадрами, посылающими привет профессиональной фотожурналистике то ли от интернет-любителей, то ли из области contemporary art. Таков, например, проект «Череда неудачных происшествий», сделанных Майклом Вулфом (категория «Повседневная жизнь», «почетное упоминание»). Вулф фотографировал с экрана компьютера изображения, полученные при помощи Google Street View. На них — различные мелкие несчастья, постигшие людей: падение пожилой женщины с костылем на улице, еще одна дама, присевшая пописать у машины, упавший с велосипеда мужчина с портфелем и прочее и прочее. Эдакая «хроника повседневности» и ее абсурда, в которой автор занимает по отношению к попавшим в беду людям подчеркнуто ироничную и довольно-таки высокомерную позицию.

Взявший Гран-при снимок фотографа Джоди Бибер (кстати, уже 8 раз до этого становившейся призером конкурса, в некоторые годы — сразу в двух номинациях), вроде бы, также говорит не о смерти и вообще устроен довольно тонко. Бибер мастерски работает с отношениями «субъект — объект», «автор — модель». Сама она родом из Африки, снимает не только для прессы, но и для некоммерческих организаций вроде «Врачей без границ» и явно испытывает сострадание к 18-летней афганской женщине с отрубленным носом. Биби Айша, убежавшая из дома и подвергшейся издевательствам по приговору талибана, смотрит в камеру с осторожным достоинством, вызывая целую гамму всех возможных ощущений. Ее взгляд и поза говорят что-то о стойкости, нежности и красоте, подвергающихся поруганию в современном мире, который так грубо и жестко относится к женщине. И все же фотография, столь явно отсылающая самой позой и цветовыми решениями к знаменитому кадру афганской девочки с горящими зелеными глазами Стива МакКарри, наполняет пессимизмом: как будто та, прежняя, полная жизни и надежд героиня выросла и оказалась изувеченной. Спасения нет…

Что же стоит за нынешним «карманным апокалипсисом»? Узнать это не так-то просто: жюри мало и неохотно поясняет свой выбор, довольствуясь общими фразами. Тем не менее кое-что можно почерпнуть из интервью (например, данных некоторыми его членами, а также авторами снимков влиятельному британскому журналу British Journal of Photography) и самой формулировки миссии фонда. По этим источникам можно судить, по крайней мере, о трех основных, магистральных целях конкурса. Во-первых, это «поддержание высоких стандартов фотожурналистики» и следование традиции, идущей со дня его основания. Во-вторых, это отражение уже существующих тенденций, то есть того, что происходит в данный момент (как в области пресс-фотографии, так и в мире вообще). Наконец, в-третьих, это попытка поощрить новое и новаторское, попытавшись вплести его в саму ткань фотосмотра. Попробуем разобраться, в чем состоит следование старому и в чем новизна нынешнего World Press Photo.

Вице-президент Getty Images Эйдан Салливан, входивший в жюри этого года отметив, что 2010-й вообще был годом катастроф, «от землетрясений до вулканов и потопов», тем не менее вычленяет человеческий фактор: «Я и не знал, что люди могут умирать таким количеством способов. К этому невозможно привыкнуть, удивительно, что человек может сделать с другим человеком — таким же, как он». Вторит ему критик Винсент Алетти, также бывший членом жюри. Упомянув людей, которые сравнивают подобное красочное изображение смерти с порнографией, Алетти вспоминает, что то же самое говорили после 11 сентября 2001 года и добавляет: «Я не согласен. Мне кажется, важно показывать такие вещи, — ничто не должно быть запретным для изображения, неважно, насколько сильно расстраивают или шокируют снимки. Было множество историй о Мексике, и в них были самые страшные кадры, которые я когда-либо видел. Ужасно думать о том, что люди живут с этим день изо дня».

Уже в этой риторике интересно отметить пересечение сразу нескольких моментов: утверждение гуманистической миссии, стоящей за шокирующими кадрами (важнее показать, чем замолчать, даже если это больно), концентрация одновременно, буквально в соседних фразах, на надчеловеческих силах (природных катастрофах) и бесчеловечности человека, а также упоминание о том, что в этом году были показаны «самые страшные» снимки за всю историю WPP.

Идея о «высшей гуманности» фотожурналиста, которая, возможно, при этом отменяет гуманность по отношению к конкретному зрителю, не нова. Она возникла практически сразу после появления кадров из фашистских концентрационных лагерей. Непредставимость, невообразимость злодейства и при этом сам факт того, что все это действительно было, нашли свое подтверждение в документальных кадрах военных корреспондентов. Например, в снимках Ли Миллер, на которых узники молча стояли у кремационной печи, в которой сгорели их товарищи, или в фотографии безымянного автора, где маленький мальчик шел по дороге, по кромке которой лежали трупы в Берген-Бельзене. Подобные кадры вызывали яростную полемику: так, американский публицист и исследовательница фотографии Сюзан Зонтаг писала, что увидела их в 11 лет в каком-то журнале. Возможно, это было рано или вообще лишним в жизни, так как излишне травмировало еще не сложившегося подростка. Говорили и о том, что фотофиксация насилия может породить насилие у не слишком крепких головой зрителей. Однако, как справедливо указывали многие, без таких наглядных кадров, с опорой только на письменные свидетельства человеку при желании довольно просто уйти в мутные рассуждения о том, что жертв было «не так много» или что кошмар события «значительно преувеличен», как это, собственно, часто и происходит, например, в статьях заядлых сталинистов. Тяжелые и шокирующие документальные снимки доносят до нас весь ужас ситуации, в которой одни люди — очень много людей — могут настолько забыть о том, что другие люди тоже принадлежат к человечеству, что этим «другим», непохожим, с неправильным разрезом глаз или формой носа может быть больно, что они умеют страдать. Страшные фотографии с мест событий кричат голосами жертв.

Подобные соображения однако вовсе не снимают вопросов о том, кому, в каком контексте и зачем должны быть показаны эти кадры, потому что фотография, в силу самой своей природы, очень сильно воздействует на наше восприятие. Более того, именно на постоянной публичной и очень тонкой в нюансах дискуссии о пределе допустимого и недопустимого, о необходимости определения этой грани в каждом конкретном случае и о балансировании между требованием «высшей справедливости» и гуманности по отношению к конкретному зрителю-читателю общедоступной прессы во многом и строили свою идентичность репортаж и документальная фотография в послевоенное время. В отличие, кстати, от актуального искусства, функционирующего в рамках другого дискурса — однозначной ценности трансгрессии, важности социальной критики «без края» и без показа путей выхода за рамки блокирующего, тоскливого ощущения бесцельности человеческой жизни. А также постоянного наступления на ценности буржуазной морали в сочетании с утверждением индивидуальности художника. Однако совершать это предлагается ведь в совсем ином контексте, чем тот, в котором живет пресс-фотография, — в гораздо более узком кругу единомышленников и посетителей модных выставок.

В общем и целом, обо всем этом можно было бы вспомнить, приняв рассуждения членов жюри 2011 года за чистую монету, если бы не ряд настораживающих моментов.

Во-первых, это слишком явное, бросающееся в глаза отсутствие эмпатии у авторов большинства кадров. На упреки в демонстрируемом столь наглядно, в визуальной оболочке отсутствии сопереживания сейчас принято возражать, что, мол, важнее само событие и намерения фотографа, который имел смелость все это снять и, возможно, был настолько сильно шокирован сам, что просто не смог выразить свои ощущения. Это соображение однако почему-то не срабатывает по отношению к некоторому количеству снимков, которые сделали люди той культуры, к которой они принадлежат и которую понимают. Кадры эти намного сильнее — и гораздо эмпатичнее. В них есть и смех, и грусть, и тоска, но нет холодной отстраненности. Это и удивительно смешной, случайно пойманный взгляд Ким Чен Ира на своего пухлого сына (Винсент Ю, Гонконг, «Люди в новостях», 3 место, одиночные кадры), и уже упомянутые тибетские монахи китайца Гуанга Ниу («Основные новости», 1 место, одиночные кадры), и разлив нефти китайского же фотографа Лу Гуанга («Новости с места события», 3 место, серии), и набитый людьми поезд, приближающийся к не менее запруженной жаждущими прокатиться на электричке станции бангладешца Эндрю Бираджа («Повседневная жизнь», 3 место, одиночные кадры). У этих авторов, кажется, все в порядке и с донесением своих ощущений до зрителя, и с сочувствием к другим людям, даже если они снимают «трудные» кадры. Это особенно очевидно при сравнении с не менее тяжелыми снимками, но сделанными в «чужих» странах европейцами и американцами.

Отсюда следует «во-вторых» — перенесение в большей части снимков горя и боли в места от большинства авторов снимков отдаленные — к «черным» и «узкоглазым», в Африку, Азию и Латинскую Америку. Все это тоже, кажется, можно было бы правдоподобно объяснить тем, что в этих странах, действительно, проблем куда больше, чем в благополучных Европе, Америке и даже России, если бы не одно но: практически полное отсутствие работ о реальных событиях или проблемах «у себя». Отсутствие тем более странное, что в прошлом году и здесь происходило немало, и все это безусловно попадало в прессу (напомню: WPP — конкурс пресс-фотографии): от очередных расстрелов и захвата в заложники школьников в США (сразу несколько событий за год) до извержения полностью парализовавшего деятельность аэропортов вулкана с непроизносимым названием в Исландии, от студенческих протестов в Англии и до террористических актов и подъема национализма в России. Если посмотреть на «условно западную» (включая российскую) тематику в кадрах и проектах-победителях, то там практически нет острых проблем современности, а есть чуток все тех же смерти и вырождения, приправленных фестивально-праздничными притопами и прихлопами. Среди тем — траур в Польше, родственники жертв у мемориала в Боснии, российский кадет на «Крузенштерне» (снят голландцем), Love parade в Германии, «автопортреты для социальных сетей», публика на ярмарке в Ирландии, миланская фэшн-неделя, портрет Джулиана Ассанжа да мощно ударяющая по всем чувствам сразу серия про большеголового младенца из Дании.

Можно сказать, конечно, что жюри, в котором, опять же, преобладали европейцы и американцы, просто постеснялось выбрать снимки про проблемы своего мира, которые вроде как калибром поменьше на фоне трагедий бывших колоний. Но возможно, авторы западных агентств, обильно представленные среди награжденных, просто не умеют с той же откровенной бесцеремонностью смотреть в лица жертв людям в своих собственных странах, как они это делают в Африке и Латинской Америке. Да и вообще хотя бы как-то задумываться над проблемами собственной культуры, вот прямо у себя перед глазами происходящих событий. Ведь куда проще использовать то, что происходит «где-то там», у негров или калек, как ширму для собственных боли, ощущения одиночества, изоляции или даже ущербности, испытываемых ежедневно. Это соображение, кстати, не стоит понимать в духе коммунистической критики «их нравов»: у наших, которых вообще нет среди победителей этого года, та же тенденция прослеживается часто не менее ярко, просто еще и профессионализма поменьше.

В-третьих, нельзя не отметить и чрезмерную увлеченность большинства выбранных авторов разного рода арт-кунштюками, «цветовыми пятнами» и вообще красивостями. Так, в проекте Сары Эллиотт про подпольные аборты в Кении кровавое пятно на белоснежных трусиках выглядит чересчур уж нарочитым, как и специально развешанные в визуально значимом порядке резиновые перчатки (не к месту вспоминается издевательский анекдот с фразой «неаккуратненько, доктор»), а о серии про юных преступников в Сьерра-Леоне так и тянет сказать «графично!». Ощущение, что люди и их проблемы, включая самые страшные, становятся лишь поводом для выстраивания красивой картинки, усугубляется с каждым годом. Это работало бы на различные гуманные идеи, если бы авторам удалось визуально же донести сострадание, милосердие и доброту, побудить нас на действие. Но вот этого как раз не происходит: после просмотра данных кадров остаешься с ощущением странной оглушенности, апатии и тянущим чувством, говорящим что-то о невозможности победить зло в мире. И весьма показательны в связи с этим слова уже упомянутого критика Алетти про отрезанную голову на снимке Хавьера Манзано: она, мол, «пугающа, но красива», «это почти что классическая фотография», она «чрезвычайно искусна в том, как рассказывает свою историю» и вообще — напоминает классические живописные полотна об усекновении головы Иоанна Крестителя и кадавров Джоела-Питера Виткина. Что и требовалось доказать.

Удивляет также — и это будет уже «в-четвертых» — почти полное отсутствие общественной дискуссии, которую провоцировали бы сам оргкомитет WPP, члены отборочных комиссий или авторы серий. Жюри практически ничего не объясняет о своем выборе, а его члены, ведомые очередным председателем, повторяют друг за другом набор заезженных клише, причем создается ощущение, что все это немного фальшиво, а свои «особые мнения» о происходящем (в самом современном фоторепортаже или в отрасли в целом, хотя бы на уровне даже не острой критики, а просто рефлексии над тенденциями) люди оставляют при себе. Вообще, поражает это отсутствие контакта с аудиторией и то ли беспомощность в объяснении своей позиции, то ли сознательное, слегка презрительное отстранение от зрителя, то ли попросту отсутствие раздумий в этом направлении. Вплоть до каких-то раздражающих мелочей вроде отключенной возможности скопировать текст на сайте под видом чрезвычайно бдительной охраны авторских прав (поневоле начинаешь думать: «Да кому вы нужны?»). При этом и сами выбранные изображения выдраны из контекста, мы видим лишь заголовки, но не видим нарратива или истории, которая бы рассказывалась словами. Все это не так сильно бросалось в глаза раньше, когда отдельное фотоизображение умело говорить само за себя, но времена изменились, а форма подачи работ на WPP, как кажется, только забронзовела в уже отживших, отлитых в металле и застывших клише.

Любопытно взглянуть еще раз на уже упомянутый репортаж Вулфа — пожалуй, самый новаторский на нынешнем конкурсе. Вулф дважды получал первое место на фестивале (в 2005 и 2010 годах), однако это была именно фотожурналистика. Его проект этого года не имеет никакого отношения к репортажу, а является своего рода исследованием влияния виртуальности на фотографию и современный мир в целом. Сам Вулф считает решение жюри «смелым», «очень, очень прогрессивным» и почти революционным, потому что это «привлечет внимание к некоторым темам». И вообще, важно «сдвинуть границы» и «запустить дискуссию». Однако на фоне агрессивной социальности и стеба современного искусства нейтрально-абсурдный Вулф выглядит слишком вторичным и беззубым. А на фоне уже произошедших перемен в виртуальности его проект — это слишком робкая попытка поставить вопросы, которые давно уже вовсю дискутируются в виртуальной и исследовательской средах, то есть массовой публикой и высоколобыми авторами статей о современной фотографии. Кстати, у вышеупомянутой серии Вулфа, как и у проекта Бибер, также есть предшественник — цветные кадры Гарри Груйера, сделанные в похожей стилистике, но на несколько десятилетий раньше (в начале семидесятых), не с дисплея компьютера, а с экрана телевизора и вообще гораздо более тонко исследующие идеи массовости и манипулирования, среды и контекста. Рядом с ними «Череда неудачных происшествий» кажется сработанной слишком пресно, топорно и, что называется, «в лоб». Получается, что «самый новаторский» проект WPP уже везде и вовсю опоздал.

В связи с нынешним конкурсом так и подмывает удариться в размышления о крахе документальности и репортажа или об апокалиптичности происходящего в мире, где уже даже не человек убивает человека, а все громит безудержная стихия извержений, потоков лавы, бурлящей воды и огня. Все дело в том, однако, что это будет полнейшей неправдой. За прошедшие со времен Второй мировой годы мир не стал лучше или хуже, чем был, — он просто видоизменился, сделавшись намного доступнее для поездок, пройдя через горнила политкорректности и толерантности, а также через «социальный поворот» и осознание «конца репрезентации», то есть, говоря проще, нашей неспособности познать мир во всем его многообразии, пригвоздив его к месту или расчертив на квадратики. Фотография также не умерла, но очень быстро видоизменилась — стала намного проще в получении, превратилась из аналоговой в цифровую и вышла в Интернет. Изображение теперь текуче и подвижно, мультимедийно и серийно. Мы же пока так и не осознали, к чему это может привести, зато поняли, что, как ни настраивай оптику, все равно не удастся запечатлеть бесконечно малое или сильно удаленное, слишком интимное или, наоборот, предельное по горю или жестокости.

Запрос на репортаж также никуда не ушел. Он, видимо, стал даже острее. Более того, люди все больше устают от льющегося с экранов и страниц газет с журналами потока информации о «трехстах шестидесяти пяти тысячах погибших», бессмысленной для них (ведь не названо ни одно из имен). Судя по популярным в Интернете проектам, они хотят реальных историй про других людей, будь то сосед по дому или суданская женщина, разворачивающихся во времени длинных нарративов, в которых возможные страшные детали будут уравновешены простой повседневностью и где будет намного больше разнообразной информации, чем в одной картинке на обложке журнала, пусть даже очень красивой и графичной. Они хотят видеть неангажированный и не отобранный редактором местного политизированного СМИ поток информации, и поэтому даже самая прекрасная фотография, сделанная профессионалом, проигрывает здесь быстро выложенному репортажу с места событий неумелого любителя. И теперь у нее, этой «массовой» и «простой» публики, бывшего молчаливого большинства, которое ныне хочет свободы информации и движимо желанием быть услышанным, есть для этого особое место. Пространство, где все это можно увидеть, прочувствовать, прочитать, а также проголосовать и оставить комментарий, — Интернет. Это место отнюдь не беспроблемно, оно также и даже более остро ставит вопросы о манипулировании, свободе, эстетике, профессионализме и выборе, но ставит их несколько иначе. От «профессионального фотожурналиста» теперь требуется или желание услышать и понять, встроиться в этот поток, не утеряв при этом основ своей профессии (что ой как тяжело), или умение оставаться на старых позициях, но при этом грамотно и четко формулировать свою «специалистскую», «экспертную» точку зрения — но никак не недиалогичное воспроизведение старых клише с попутным брюзжанием о временах и нравах.

По сути, то, что мы увидели на World Press Photo, — это либо застревание в прошлом, бездумное доведение до предела, до точки разрыва и саморазрушения старых тенденций (шокирования ради «высшего гуманизма», орнаментализации других культур и пр.), либо настолько же нерефлексивное следование за тенденциями в области пресс-фотографии и всей индустрии СМИ (смычка с артом и размывание документальности, зависимость от рекламы и отсутствие контакта с аудиторией и проч.). Конкурс, и так не особенно четко формулировавший свою миссию (пресс-фотография? но где же тогда весь спектр глянцевых изданий? фотожурналистика? но тогда откуда столько гламура?), окончательно запутался в попытке усидеть сразу на нескольких стульях. В отрасли, столь явно проходящей сейчас через мощный кризис, все это вряд ли поможет конкурсу удержаться на плаву или хотя бы остаться флагманом профессионализма. Так что, возможно, наблюдаемое нами в этом году пристрастие к темам тлена и разрушения, быстрого и медленного умирания и вообще тщеты всего сущего означает вовсе не всеобщий апокалипсис. Перед нами просто наглядный рассказ об уходе в никуда старых средств массовой информации, менеджмент и творческий состав которых не в силах справиться или хотя бы просто бдительно заметить происходящее вне этой структуры — в том самом мире, который они когда-то взялись отражать и облагораживать. И о рождении на их месте новых, гибридных форм подачи визуальной информации, о которых пока особенно ничего не известно.

Seamus Murphy

Seamus Murphy

2 nd Prize People In The News Single

Seamus Murphy, Ireland, VII Photo Agency

Julian Assange, founder of WikiLeaks, London, 30 September

Джулиан Ассанж, основатель сайта WikiLeaks. Лондон, 30 сентября

Ed Kashi

Ed Kashi

2 nd Prize Contemporary Issues Single

Ed Kashi, USA, VII Photo Agency

Nguyen Thi Ly, 9, suffers from Agent Orange disabilities, Da Nang, Vietnam

Девятилетняя Нгуиен Тай Ли, страдающая от последствий применения химического оружия. Дананг, Вьетнам

Jodi Bieber

Jodi Bieber

Фотография года

WORLD PRESS PHOTO OF THE YEAR 2010

Jodi Bieber, South Africa, Institute for Artist Management/Goodman Gallery for Time magazine

Bibi Aisha, disfigured as punishment for fleeing her husband’s house, Kabul, Afghanistan

Биби Айша, изуродованная в наказание за то, что убежала из дома ее мужа. Кабул, Афганистан

Corentin Fohlen

Corentin Fohlen

2 nd Prize Spot News Stories

Corentin Fohlen, France, Fedephoto

Anti-government riots, Bangkok, Thailand, May

Антиправительственные беспорядки. Бангкок, Таиланд

Péter Lakatos

Péter Lakatos

1 st Prize Spot News Single

Péter Lakatos, Hungary, MTI

Suicide jump, Budapest, Hungary, 22 May

Прыжок самоубийцы. Венгрия, 22 мая

Mike Hutchings

Mike Hutchings

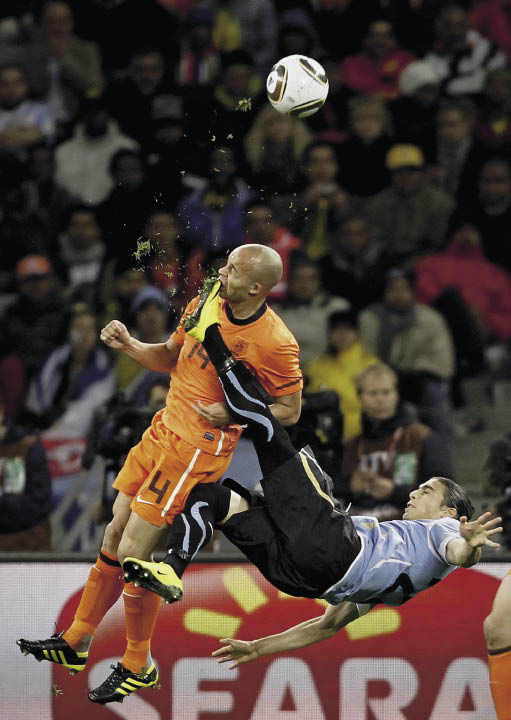

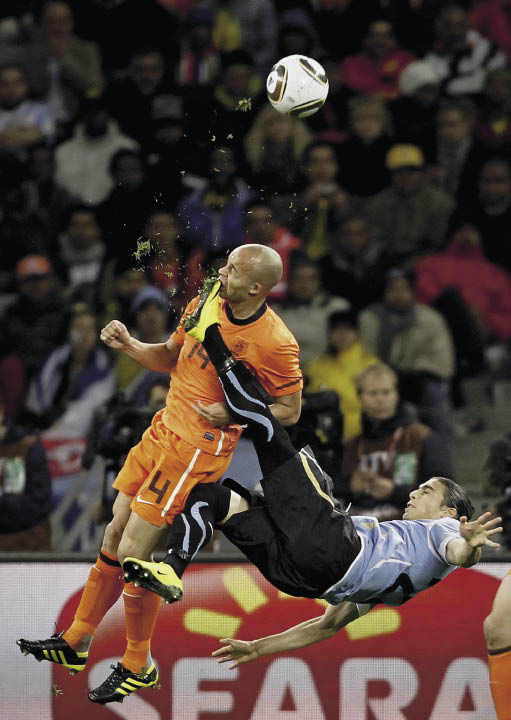

1 st Prize Sport Single

Mike Hutchings, South Africa, for Reuters

Netherlands Demy de Zeeuw is kicked in the face by Uruguay’s Martin Cáceres during World Cup semi-final, Cape Town, 6 July

Нидерландец Деми де Зеув пинает в лицо уругвайца Мартина Касереса во время полуфинала чемпионата мира по футболу. Кейптаун, 6 июля

Olivier Laban-Mattei

Olivier Laban-Mattei

1 st Prize General News Stories

Olivier Laban-Mattei, France, Agence France-Presse

Haiti earthquake aftermath, 15–26 January. A man throws a dead body at the morgue of the general hospital, Port-au-Prince, 15 January

Последствия землетрясения на Гаити, 15–26 января. Мужчина бросает труп в морге больницы. Порт-о-Пренс, 15 января

Daniel Berehulak

Daniel Berehulak

1 st Prize People In The News Stories

Daniel Berehulak, Australia, Getty Images

Pakistan floods, August-September:

Flood victims scramble for food as they battle the downwash from a Pakistan army helicopter during relief operations, Dadu, Pakistan, 13 September.

Пострадавшие от наводнения борются за еду, уворачиваясь от воздушного потока, созданного винтом пакистанского армейского вертолета во время спасательной операции. Даду, Пакистан, 13 сентября.

Martin Roemers

Martin Roemers

1 st Prize Daily Life Stories

Martin Roemers, The Netherlands, Panos Pictures

Metropolis

Столица

Stefano Unterthiner

Stefano Unterthiner

2 nd Prize Nature Stories

Stefano Unterthiner, Italy, for National Geographic magazine

Whooper Swans at dawn, Hokkaido, Japan, January

Лебеди-кликуны на рассвете. Хоккайдо, Япония, январь

Joost van den Broek

Joost van den Broek

2 nd Prize Portraits Single

Joost van den Broek, the Netherlands, de Volkskrant

Kirill Lewerski, cadet on Russian tall ship Kruzenshtern

Кирилл Леверский, курсант российского парусника Крузенштерн

Adam Pretty

Adam Pretty Seamus Murphy

Seamus Murphy Ed Kashi

Ed Kashi Jodi Bieber

Jodi Bieber Corentin Fohlen

Corentin Fohlen Péter Lakatos

Péter Lakatos Mike Hutchings

Mike Hutchings Olivier Laban-Mattei

Olivier Laban-Mattei Daniel Berehulak

Daniel Berehulak Martin Roemers

Martin Roemers Stefano Unterthiner

Stefano Unterthiner Joost van den Broek

Joost van den Broek

Комментарии